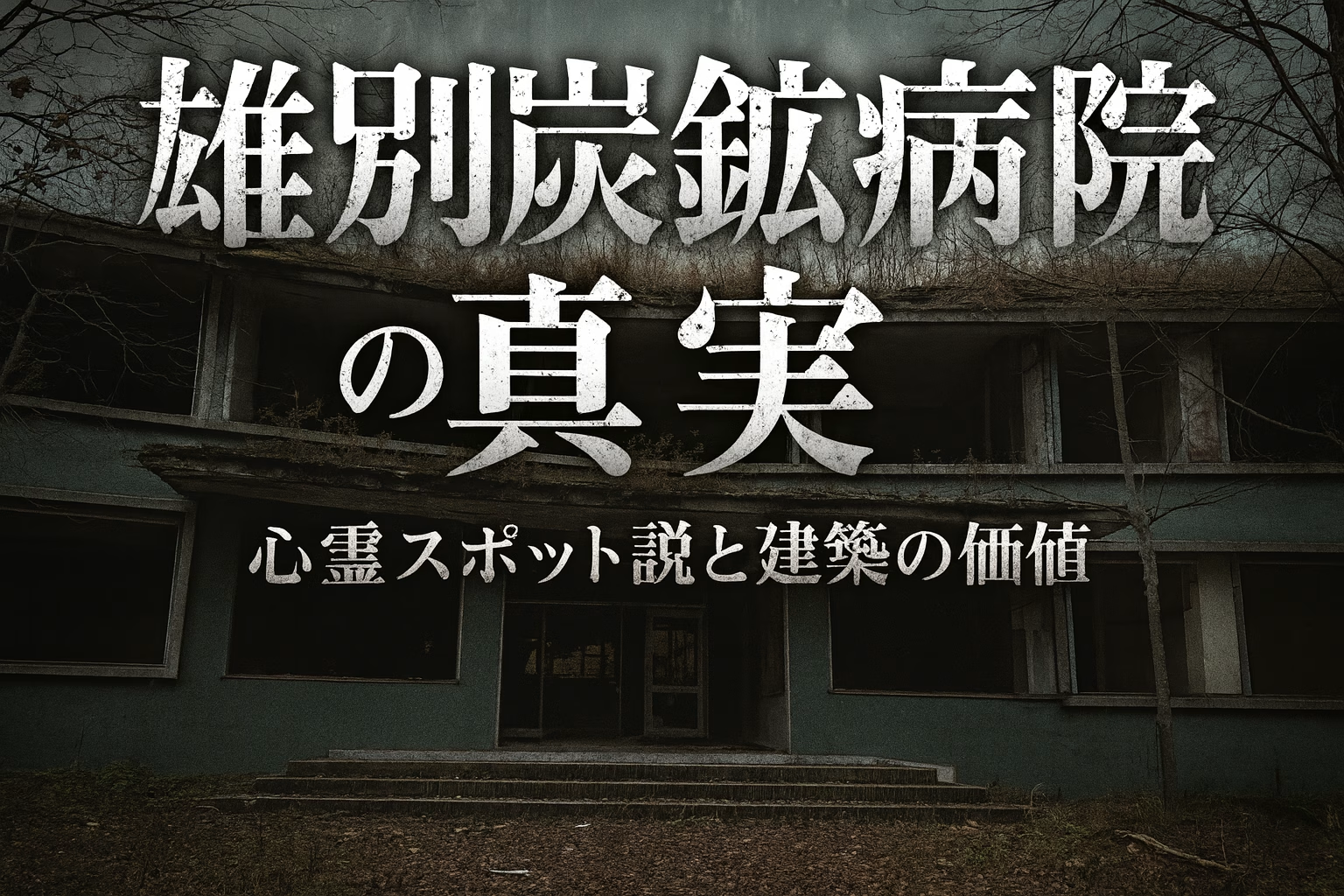

雄別炭鉱病院って本当にヤバい場所なのか?心霊じゃなくて建築の話をしたい。

北海道・釧路市阿寒町の山の奥に、やたら有名な廃墟がある。北海道の中でも特に有名な廃墟のひとつで、釧路エリアの心霊系スポットとしてもしばしば話題にあがる。 それが雄別炭鉱病院。釧路の廃墟好きや北海道内の探索マニアの間では、もはや定番の存在とも言える場所だ。ネットじゃ「心霊スポット!」って煽られているけれど、実際に現地に行ってみて感じたのは、正直ちょっと違うのではないかということ。 もちろん雰囲気はある。けれど、それよりもっと面白い部分があるのに、見逃されている気がします。

この記事では、現地体験と調べた情報をもとに、「実際どうだったのか?」をいろんな角度から書いてみます。

雄別炭鉱病院が心霊スポット扱いされる理由

この記事の最初に紹介するのは「なぜこの場所が心霊スポット扱いされているのか?」という点です。誰もが一度は聞いたことがある雄別炭鉱病院の噂。その根拠と背景について、まずは掘り下げていきます。

この病院が“心霊スポット”と呼ばれるようになった理由は、大きく3つあると考えられます。

1. 「病院」×「廃墟」という最強の組み合わせ

建物が病院であるというだけで、人々にはある種の「怖さ」が根付いています。 さらに森の中で廃墟化している──というビジュアルが、「何かありそう」と感じさせるには十分です。

2. 実在しない“噂”の拡散

ネット掲示板や動画投稿などで「自殺があった」「火事があった」といった話が散見されますが、 現時点でそれらの情報に信頼できる一次ソースは見つかっていません。

3. 「町が消えた」という歴史的背景

雄別炭鉱自体が閉山し、関連施設も人々も姿を消した──この事実が、「なにか隠されている」「封印された場所」的なストーリー性を生み出してしまっている側面もあります。

つまり、見た目の雰囲気・噂の拡散・歴史的事情が重なって、“心霊スポットっぽさ”が濃くなっていったと考えるのが自然です。

雄別炭鉱病院に事件があったってホント?

「心霊スポット」って名乗るなら、それなりの根拠があってもよさそうだけど、調べても「これだ!」って話は出てこない。

炭鉱の歴史的には労災とか悲しい出来事もあったけど、病院そのものに何かがあったっていう記録はナシ。

実際に、YouTubeやSNSなどのコメント欄では、「うちの親が雄別にいたけどそんな話は一度も聞いたことがない」「祖父母が働いていたけど事件なんてなかった」といった声も少なくありません。地域に縁のある方々が否定しているというのは、かなり信ぴょう性が高いと言えるはずです。

「町が消えた」「人がいなくなった」っていう背景が、余計に“何かありそう感”を出してるのかもしれない。まぁ心霊スポットって、たいていそんなもんかもしれないけどね。

実はスゴい建物。雄別炭鉱病院を設計したのは山田守氏。

ここからちょっとモード切り替え。 「誰がこの病院を設計したのか?」って話になると、ガチで驚く。

この病院、あの山田守氏が設計していたってことを知っていますか? 日本武道館、京都タワー、東京厚生年金会館──そのへんを手がけたモダニズムの巨匠と呼ばれています。

山田守ってどんな人?

戦後日本の建築を語る上で欠かせない人。 「生命のリズム」っていうコンセプトを大事にしてて、曲線を多用する設計が特徴。 合理性と美しさを両立させるタイプの天才だと思う。

どうしてこんな山奥の病院を?

これは時代背景がポイントです。 現在では深い山奥に感じられるこの地も、当時は炭鉱住宅が立ち並び、最盛期には2万人近くの人が暮らしていた一大産業地帯でした。 炭鉱は国家にとって重要なエネルギー源であり、そこに従事する労働者たちの医療体制を整えることは、社会インフラとして必要不可欠だったのです。

だからこそ、ただの地方病院ではなく、耐久性や機能性に優れた「ちゃんとした病院」をつくる必要があり、山田守氏のような一流の建築家が起用された──というわけです。

実際に歩いてわかった、雄別炭鉱病院の魅力と危うさ

雄別炭鉱病院を側面から撮影。森に囲まれながらも、病院の構造がはっきりと残っているのが分かる。

現地を歩いてみると、ただの“怖い場所”とは思えない構造や空気感があった。

ロビー、ナースステーション、診察室といった流れは今でも確認できる。 そして驚いたのが階段。正直、あそこまでしっかり残っているとは思わなかった。 どれだけ頑丈な造りだったのかと唸るほど、建物の構造は崩れていない。

外観はボロボロでも、基礎と骨組みがきちんと生きている──そんな印象を受けた。

病院だけじゃない、雄別炭鉱跡に残る“町の記憶”

現在は使用されていないが、かつて病院や住宅をつないでいたとされる旧橋

雄別炭鉱病院の周囲には、かつてこの地に人々が暮らしていたことを示す遺構がいくつか残っています。

川にかかっていたとされる橋の跡

公衆浴場の浴槽跡や配管残骸

崩れかけた坑口の入り口(立入不可)

コンクリートの基礎や階段、石垣などの生活痕

これらは“炭鉱の町”だった時代の記憶を物語っています。 病院単体で見るとただの廃墟かもしれませんが、かつてここに2万人近くの人々が暮らし、働き、生活していた──その痕跡が、今も静かに森の中に眠っています。

そして、そうした「町の残像」までもが、心霊的なイメージと結びついてしまっているのかもしれません。

木々に囲まれてひっそりと残る浴槽跡。タイルが当時の面影を伝える

行くのはやめよう。何が起きても不思議じゃない。

ここからは、行こうとしている人に向けた注意喚起です。 雄別炭鉱病院は、建物自体こそしっかりしているものの、その周囲や道中はかなり危険。

道はぬかるみ、滑りやすい

倒木が多く、普通に転倒のリスク

川も近く、水難事故の危険も

野生動物、特にヒグマが出る可能性が高い

電波が一切届かず、遭難時に連絡不可

監視カメラが設置されているという噂あり

警報ブザーが鳴るという噂もある(真偽不明)

建物自体に引き寄せられても、道中のリスクは無視できない。 探索気分で軽く行ける場所ではない。私はおすすめしません。

さらに、夜間に訪れるのは極めて危険です。真っ暗な山道では視界がほとんどなくなり、滑落や転倒のリスクが跳ね上がります。ヒグマなどの野生動物との遭遇率も上がり、緊急時の対応はほぼ不可能。暗闇に包まれた中での探索は、想像以上に命に関わるリスクがあります。

雄別炭鉱の「町の痕跡」と遺構たち

コンクリートの壁に掲げられた「安全第一」の看板。坑口の残骸とともに今も残る

雄別には病院だけでなく、当時の暮らしを感じさせるような遺構も残されています。

橋、浴場、坑口、石垣…

それぞれが、かつてここに2万人近くが生活していたことの証です。

生活インフラの痕跡として残る石垣。かつてこの近くに人々が暮らしていたことを物語る

雄別炭鉱病院は本当に心霊スポットなのか?建築の価値から読み解く結論

雄別炭鉱病院を取り巻く話は、怖い・危ないだけではありません。 ここまで読んでくれたあなたに、最後に私なりの視点を伝えたいと思います。

雄別炭鉱病院は不気味に思えるかもしれない。 けれど、その怖さの裏側には、しっかりとした歴史と建築的価値が隠れている。

“心霊スポット”という一面的な視点だけで語られるのではなく、 「なぜこんな山奥に立派な病院があるのか?」 「誰がどんな目的で設計したのか?」

そういう視点を持つことで、この場所の見え方は大きく変わってくると思う。

📢 筆者のXはこちら → @ニナのX

📌 他の探索レポも見たい方は →

北海道芦別市カナディアンワールドその場所は「廃墟じゃない」と私は言い続けたい

【廃校】半世紀以上前に閉校し今も残る奇跡の廃校【大英小学校跡】へ その1

『北海道』廃集落の奥に眠る廃火葬場へ

コメント